兵庫県明石市の地酒なら茨木酒造「来楽」へ。

日本酒・甘酒の美味しさを追求して170年。

兵庫県明石市の地酒

茨木酒造「来楽」

緊急事態宣言が延長され、引き続きさまざまな催しの自粛が求められている中ではありますが、適時のマスク着用・アルコール消毒等の対策を講じ、風通しの良い屋外で十分な間隔をとって作業を行うことは問題ないものと判断し、6月12日(土)の【田植え】イベントを予定通り開催することといたします。

ただし、従来に比べ参加人数が少ないことが予想されるため、特定の圃場で午前中のみの実施とし、昼食のご提供はなしとさせていただきます。

皆さまには、コロナに加え熱中症への対策も十分にご配慮の上でご来場いただけることを心よりお待ち申し上げます。

なお、今年は既に梅雨の時期に差し掛かっており、イベント当日が雨天となることも考えられます。

こちらも従来通り、小雨の場合は実施、荒天の場合は翌日に順延あるいは中止(別途スタッフのみで実施)となることをあらかじめご了承ください。

兵庫県に対する新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発令に伴い、5月8日(土)に予定しておりました【種まき】イベントを中止し、弊社従業員のみでの実施といたします。

昨年度に続き中止となり、当イベントを楽しみにしてくださっていた方には大変心苦しく思いますが、情勢を鑑みご理解いただけると幸いです。

また、6月12日(土)に予定しております【田植え】イベントにつきましても、5月下旬頃の状況にあわせて実施の有無を別途お知らせいたします。

杜氏×管理栄養士のコラボレシピ!素材のコクやうまみを引き出す日本酒を使った簡単料理

料理を作るときに料理酒を使う方は多いと思いますが、料理酒の代わりに日本酒(清酒)が使えることをご存じですか?調味料として販売されている一般的な料理酒には、酒税がかからないようにするため塩分が添加されていますが、清酒には塩分が添加されていません。つまり、清酒は塩分を控えたい料理や素材の持ち味を生かしたシンプルな味付けの料理にぴったりというわけなんです!

そこで、今回は、清酒を使った美味しい料理アイデアを当蔵の杜氏・茨木幹人に取材。杜氏直伝のオリジナルレシピをもとに、管理栄養士がさらにおいしくアレンジしたレシピを3つご紹介します。茨木酒造の日本酒と料理のペアリングもしてみましたので、参考にしてみてくださいね。

最後に、日本酒(清酒)を料理に使うとどんな効果があるのか、料理をおいしくすることにこだわった当蔵の食塩無添加の料理用清酒「純米料理酒」もご紹介しています。全部読むと、日本酒ライフがさらに楽しくなること間違いなしです!

目次

●日本酒(清酒)を使った料理レシピ1 サバ缶のみぞれ煮

●日本酒(清酒)を使った料理レシピ2 日本酒で仕上げるミルフィーユ鍋

●日本酒(清酒)を使った料理レシピ3 美酒鍋

●日本酒(清酒)を料理に使うとどんな効果がある?

●茨木酒造のこだわりの料理用清酒「純米料理酒」

●まとめ

●日本酒(清酒)を使った料理レシピ1 サバ缶のみぞれ煮

サバの水煮缶をお鍋に入れ、日本酒を加えて炊き直すだけという杜氏直伝の簡単レシピです。日本酒の働きで、コクとうまみがアップし、とてもおいしく仕上がります。今回はこの杜氏のオリジナルレシピにほんの少しアレンジを加えてみぞれ煮にしてみました。

◇材料(1人前)

・サバ水煮缶…1缶

・大根…50g

・万能ネギ…適量

・酒…50ml

・塩…適量

◇作り方

下準備

・万能ネギは小口切りにしておく

・大根おろしを作っておく(市販のものでも可)

1.鍋にサバ水煮缶と日本酒を入れて、中火にかける。

2.沸騰したら大根おろしと塩を加えて、火を止める。器に盛り付けて万能ネギを散らしたら、完成。

◇ワンポイント

シンプルに塩だけで味付けしてもよいですが、お好みでしょうゆやポン酢などをかけてもおいしくいただけます。

◇ペアリングしたお酒

来楽 純米生原酒(精米歩合65% 中口)

茨木酒造の一番人気の酒。搾った後、加熱殺菌や炭濾過を行わず、そのままの状態で瓶詰した純米の生原酒です。麹の香り、芯のある酸、適度な甘みと旨味を持ち、五百万石ならではの特徴である広がり過ぎない味わい。酸のしっかりしたタイプで濃醇です。蒸しアナゴ、タレ焼鳥、刺身などと合わせるのもおすすめ。

●日本酒(清酒)を使った料理レシピ2 日本酒で仕上げるミルフィーユ鍋

少ない材料でシンプルにつくれて、おいしいミルフィーユ鍋。杜氏によると、日本酒で煮込むと、うまみがぎゅっと凝縮されることから、各段においしくなるそうです。

◇材料(2人前)

・白菜…1/4個

・豚バラ肉薄切り…200g

★酒200ml(酒100ml+水100mlでも可)

★鶏がらスープ…大さじ1

★塩こしょう…適量

・ブラックペッパー…適量

◇作り方

下準備

・白菜は5cm程度の幅に切りそろえる

1.鍋に白菜と豚バラ肉を交互に敷き詰めていく。難しければ、白菜と豚バラ肉を5~6cmくらいの適当な大きさに切って、外側から埋めていく。

2.★の調味料を1に加えて、フタをしてから中火にかける。

3.白菜がくたくたになったら、ブラックペッパーをかけて完成。

◇ワンポイント

鍋にきっちり敷き詰めるのが面倒な場合は、電子レンジでの調理がおすすめ。高さのある耐熱皿かボウルに白菜と豚バラ肉を交互に入れて、調味料(電子レンジの場合は酒100mlに減らす)をかけてラップをし、電子レンジ600Wで10分程度加熱すれば完成です。

ポン酢をかけて味変を楽しむのも◎ですよ。

◇ペアリングしたお酒

来楽 本醸造(精米歩合68% 辛口)

茨木酒造で唯一の辛口。新潟県の淡麗辛口のような味わいをイメージして造ったお酒です。味の幅やボリューム感が少なく、キレやのど越しのよさを好む人におすすめ。定番の辛口の酒としてお楽しみください。常温~燗がおすすめですが、冷酒もありです。

●日本酒(清酒)を使った料理レシピ3 美酒鍋

美酒鍋は、日本酒と塩こしょうで仕上げる、シンプルかつ贅沢な鍋です。ダシ類を一切使わなくても、うまみたっぷりに仕上がりますよ!すき焼きのように、溶き卵につけて食べるのが本場流ですが、こちらはお好みでどうぞ。ちなみに、広島県の西条が発祥の料理で、杜氏たちのまかないとして作られたのがきっかけだそうです。

◇材料(4人分)

・白菜…1/4個

・豚バラ肉…200g

・鶏むね肉…1枚(約220g)

・砂ずり…1パック(約150g)

・しいたけ…4枚

・にんじん…1/2本

・長ネギ…1本

・厚揚げ…1パック

・酒…500ml

・にんにく…2片

・塩こしょう…適量

・油…適量

・卵…4個(お好みで)

◇作り方

下準備

・白菜は食べやすい大きさに切っておく

・にんじんは斜め薄切りにしておく

・白ネギは斜め切りにしておく

・厚揚げは食べやすい大きさに切っておく

・鶏むね肉は皮をはぎ、薄切りにする

・砂ずりが大きい場合は、食べやすいように薄くスライスする

・にんにくは薄切りにしておく

1.厚手の鍋に油を薄くしき、豚バラ肉とにんにくを入れて、こんがり焼いていく。火が通ったら、砂ずりと鶏むね肉を加えて塩こしょうを振りかけ、火が通るまで炒める。

2.酒を1に加え、野菜を火が通りにくいものから入れて煮ていく。

3.味を見て、薄ければ塩やこしょうを足し、濃ければ酒を足す。

4.好みで溶き卵につけながら食べる。

◇ワンポイント

料理酒を使うと、塩気がきつくなるので調味料の量に気を付けてください。しっかり煮るので、日本酒のアルコール分は飛んでいます。お酒に弱い方でも安心してお召し上がりいただけます。

◇ペアリングしたお酒

来楽 純米吟醸(精米歩合58% 中辛口)

地元の料飲店の「地元の白身に合う定番の上質な酒が欲しい」「多くの食材の下支えをするようなお酒にして欲しい」との意見を元に開発した日本酒。香りは適度に華やかで、多くの人に飲みやすい味にしています。初期は甘味を感じますが、酸の存在で総じてキレが良い印象が残ります。冷酒でも燗でも楽しめます。

●日本酒(清酒)を料理に使うとどんな効果がある?

何気なく日本酒を料理に使っている方もいらっしゃると思いますが、実は日本酒を料理に用いるのにはきちんとした理由があるのです。

日本酒を料理に使うことで、

・素材の臭みを消す

・肉や魚を柔らかくする

・味をしみこみやすくする

・うまみやコクをプラスする

などの効果が得られます。

もちろん、料理酒でも同様の効果が得られますが、料理酒は酒として飲用できないようにするため、また酒税がかからないようにするため、塩分が添加されています。

素材の旨みやコクを引き出すという点では、食塩が添加されていない日本酒(清酒)のほうが優秀です。

清酒は米の磨きが多いため、お米の風味が感じられるのもポイント。料理の風味をより一層引き出してくれます。塩分を控えたいお料理や素材の持ち味を生かしたお料理には、清酒がぴったりです。

●茨木酒造のこだわりの料理用清酒「純米料理酒」

コープ自然派兵庫との連携商品「純米料理酒」は、今回ご紹介したレシピにもぜひ使ってほしい逸品です。料理をおいしくすることにこだわった料理用の食塩無添加の清酒で、麹の使用量を25%増してあり、純米料理酒と塩だけの調味料で、どんなお料理も旨味たっぷりの仕上がりになります。

料理に使うのはもったいないと、こっそり飲んでいる人も多いという人気の日本酒。コープ自然派兵庫でお買い求めいただけます。

●まとめ

今回ご紹介したレシピは、どれもシンプルな味付けなのに、うまみとコクが強く、日本酒の効果や味わいを堪能するのにぴったりです。普段、料理には市販の料理酒をお使いという方も、一度清酒を使ってみませんか。

また、「お酒は飲めない」という方でも、料理に使うことで、日本酒の知られざる魅力を堪能できるレシピになっています。ぜひ一度お試しください。

このレシピをきっかけに日本酒にもっと興味を持ってもらえますように!

<レシピ提供・解説>

相田すみ子(管理栄養士)

茨木酒造の日本酒がオンラインショップで購入できます

ご購入はこちら

杜氏×管理栄養士が選ぶ!日本酒とのペアリングが楽しめる相性抜群の料理レシピ

ビールには味の濃い料理を、白ワインには色の薄い料理を、といったようにお酒には相性がよい料理がありますよね。もちろん、日本酒にも相性がよい料理があるのですが、ひとくくりに日本酒としてしまうのは、いささかもったいないかもしれません。

実は、日本酒にもたくさんの種類があります。それぞれの日本酒の特徴や味わいにあった料理を選ぶことで、日本酒のおいしさがさらに引き立つのです。

そこで今回は、当蔵の来楽シリーズのラインナップの中から杜氏・茨木幹人がセレクトした日本酒に合わせた料理をペアリング。レシピと合わせて簡単なペアリングの知識もお伝えします。日本酒を気軽に楽しむきっかけにしていただければと思います。

目次

●来楽 山田錦 純米吟醸58×豚ヒレ肉ソテーマーマレードソース

●来楽 本醸造×イカと菜の花のわた炒め

●来楽 花乃蔵 月下美人×白身魚のカプレーゼ風

●来楽 大吟醸35×季節のフルーツとモッツアレラチーズのサラダ

●日本酒と料理のペアリングを楽しむ方法

●まとめ

●来楽 山田錦 純米吟醸58×豚ヒレ肉ソテーマーマレードソース

「来楽 山田錦 純米吟醸58」には、バターでしっかりソテーした豚ヒレ肉をあわせました。マーマレードを使い、甘酸っぱい味付けに仕上げることで、お酒にもよくあう味になっています。

◇材料(2人分)

・豚ヒレ肉…300g

・塩こしょう…適量

・小麦粉…適量

・バター…20g

★赤ワイン…大さじ2

★しょうゆ…大さじ1と1/2

★マーマレード…大さじ1

◇作り方

1.豚ヒレ肉を2cmの厚さにカットし、包丁の背で叩いて1cmくらいまで伸ばす。そのあと、全体に塩こしょうを振っておく。

2.豚ヒレ肉に小麦粉を薄くまぶし、バターを溶かしたフライパンに入れて焼いていく。(弱めの中火)

3.焼目がついたらひっくり返し、フタをしてさらに5分くらい焼いていく。

4.フタを開けて、★の調味料を入れて煮詰める。とろみがついたら皿に盛り付けて完成。

◇ワンポイント

マーマレードの量はお好みで調整してくださいね。ゆず茶(ジャム)でも代用できます。お好みのジャムを使ってください。

◇杜氏セレクトのお酒

来楽 山田錦 純米吟醸58(精米歩合58% 中辛口)

山田錦を原料に、9号酵母で醸した純米吟醸です。コクと熟成感のある味わいに、青りんごのようなフルーティーな香りと白桃のようなほのかな甘さが特徴です。鴨料理やカラスミ、タコにも良く合います。冷酒~燗まで楽しめます。

●来楽 本醸造×イカと菜の花のわた炒め

「来楽 本醸造」に、イカのわたをつかったコクのある炒め物をあわせました。菜の花のほろ苦さとイカのわたは相性抜群です。新鮮なイカを見つけたら、ぜひ作ってくださいね。

◇材料(2人分)

・イカ(丸ごと)…2杯

・菜の花…1束

・にんにく…1片

・油…適量

★しょうゆ…大さじ1

★酒…大さじ1

◇作り方

下準備

・イカの胴体に指を入れ、くっついている部分を切り離す。目のあたりを持ってゆっくりと引き抜き、わたを切り離しておく。ゲソも使用するので、目の下あたりで切り離しておく。

・にんにくはみじん切りにしておく。

1.イカの胴体は輪切りにして、ゲソの吸盤が気になるようなら包丁の背でこそげ落とす。

2.菜の花は3cmくらいにカットする。

3.熱したフライパンに油とにんにくを入れ、香りが立ったらイカを入れて炒める。

4.イカに火が通ったら菜の花を入れ、軽く炒める。

5.わたと★の調味料を入れて、全体に絡めたら完成。

◇ワンポイント

わたの風味が苦手な方は抜いても大丈夫です。わたは2つありますが、好みで増減してくださいね。

◇杜氏セレクトのお酒

来楽 本醸造(精米歩合68% 辛口)

唯一の辛口。新潟県の淡麗辛口のような味わいをイメージして造ったお酒です。味の幅やボリューム感が少なく、キレやのど越しのよさを好む人におすすめ。定番の辛口の酒としてお楽しみください。常温~燗がおすすめですが、冷酒もありです。

●来楽 花乃蔵 月下美人×白身魚のカプレーゼ風

白身魚には、吟醸酒の中でも特に生酒とあわせるのがおすすめです。今回は、「来楽 花乃蔵 月下美人」をセレクト。すっきりとした味わいを邪魔しないよう、あっさりとした白身魚をカプレーゼ風に仕上げとお料理と合わせました。

◇材料(2人分)

・白身魚切り身(タイやタラなど)…2切れ

・塩こしょう…適量

・小麦粉…適量

・オリーブオイル…適量(多め)

・モッツアレラチーズ…1/2個

・ミニトマト…2個(好みで増減可)

・バジル…適量

◇作り方

下準備

・魚の切り身に塩こしょうを振っておく

・ミニトマトを半分にカットしておく

・モッツアレラチーズ1/2個を半分に切る(輪切り)

1.魚の切り身に小麦粉をまぶして、オリーブオイルをしいたフライパンに入れて皮目から焼いていく。

2.皮目がパリッと焼けたら、上にモッツアレラチーズを乗せて、周辺にミニトマトを置き、フタをして身に火が通るまで蒸し焼きにする。

3.皿に移してバジルを乗せたら完成。

◇ワンポイント

多めのオリーブオイルで焼くことで、カリッと仕上がります。魚は白身魚以外では、鮭を使っても合います。

◇杜氏セレクトのお酒

来楽 花乃蔵 月下美人 純米生原酒(精米歩合65% 弱辛口)

月下美人の花から分離した酵母で造ったお酒です。フルーティーで清涼感のある香りが魅力。さわやかな酸が特徴で、すっきりとした味わいで飲みやすいです。香草やレモンなどの柑橘類の香りによく合います。白身魚や鰆、雲丹、太刀魚によく合います。

●来楽 大吟醸35×季節のフルーツとモッツアレラチーズのサラダ

上品で華やかな香りが持ち味の「来楽 大吟醸35」には、フルーツとチーズを乗せたサラダを合わせました。食前酒と前菜のような感覚でお召し上がりください。

◇材料(2人分)

・ベビーリーフ…1袋

・フルーツ(今回は苺)…適量

・モッツアレラチーズ…1/2個~

★オリーブオイル…大さじ2

★酢かレモン汁…大さじ1

★塩こしょう…適量

★砂糖…少々

・ブラックペッパー…お好みで

◇作り方

下準備

・ベビーリーフは洗って水気を切っておく

・フルーツは食べやすい大きさに切っておく

1.★の調味料をあわせてドレッシングを作る。酢にオリーブオイルを少しずつ加えながら、泡立て器でよく混ぜる。塩こしょうと砂糖を入れて、味を調整する。

2.皿にベビーリーフとフルーツを乗せ、モッツアレラチーズを手でちぎりながら乗せる。上から1のドレッシングと、ブラックペッパーを振りかけたら完成。

◇ワンポイント

ドレッシングを作る時間がなければ、市販のフレンチドレッシングでもOKです。

◇杜氏セレクトのお酒

来楽 大吟醸35(精米歩合35% 中甘口)

上品で華やかな香り、甘みのあるすっきりとした味わい。お料理の味を引き立てるので和食を問わず、幅広い料理と一緒にお楽しみいただけます。口の広いグラスで飲んでください。冷酒でどうぞ。

●日本酒と料理のペアリングを楽しむ方法

ご存知かもしれませんが、ひとくちに日本酒といってもさまざまな種類があります。大きく分けると、「純米酒」「本醸造酒」「吟醸酒」の3つになるのですが、それぞれ相性がよい料理があるのでご説明しますね。

・純米酒…ふくよかでコクのある味わいが特徴です。こちらのお酒にあわせるなら、こってりとした味の濃い料理がおすすめ。分かりやすく言うなら、白ごはんにあうおかずは純米酒にぴったりなのです。

・本醸造酒…キレがよくのどごしがよい、いわば辛口のお酒です。どんな料理にもあうのも特徴。塩辛い料理や脂っこい料理ともよくあい、料理のおいしさを引き立たせてくれます。

・吟醸酒…フルーツを思わせる、華やかな香りと爽やかな味わいが特徴です。それゆえに、味の濃い食事とあわせると、吟醸酒のよさが損なわれてしまいます。食前酒・食後酒にしたり、淡白な味わいの料理とあわせたりしましょう。

●まとめ

日本酒の種類やその特徴に合った料理を選ぶことで、お互いのよさが引き立ちます。日本酒は玄人好みで難しそうと思われがちですが、もっと気軽に楽しんでいいのです!今回のペアリングや日本酒の種類ごとの選び方を参考にして、お料理に合いそうな1本をまずは選んでみましょう。色々試してあなたのベストペアリングを見つけてくださいね。お気に入りの日本酒が見つかりますように。

<レシピ提供・解説>

相田すみ子(管理栄養士)

茨木酒造の日本酒がオンラインショップで購入できます

ご購入はこちら

日本酒を楽しむなら酒器にもこだわろう!酒器選びのポイント

明石の酒蔵、茨木酒造です。

日本酒を楽しむときにこだわりたいもののひとつといえば、酒器。ワインを飲むときワインの種類によってワイングラスも変えるように、日本酒にもそれぞれに適した酒器があります。日本酒の種類や温度、飲み方、シーンなどに合わせて酒器を選ぶことで、日本酒をより一層楽しめるようになるでしょう。

今回は、充実した日本酒ライフをお楽しみいただけるように、日本酒に適した酒器とその選び方について詳しくご紹介します。日本酒をもっと楽しみたいという方はぜひ参考にしてください。

目次

●酒器の種類

・盃(さかずき)

・猪口(ちょこ)

・ぐい呑み

・グラス

・枡(ます)

●酒器の選び方

・お酒の量や種類で選ぶ

・少しずつ飲みたいときは「おちょこ」

・熟酒は「重厚感があるタイプ」

・芳醇な純米酒には「陶器」

・フルーティな吟醸酒には「飲み口が広いもの」

・お酒の温度で選ぶ

・シーンで選ぶ

・晩酌や家飲み

・神前結婚式

●まとめ

●酒器の種類

まずは、酒器にはどのようなものがあるのか詳しくみていきましょう。

・盃(さかずき)

盃は皿のような形をしており、おちょこと比べて底から飲み口までの傾斜が緩やかなことが特徴です。主に神前結婚式における「三々九度」の際に使用しますが、家飲みや晩酌にも使えます。

・猪口(ちょこ)

猪口(ちょこ・おちょこ)は、一般的な湯のみを小さくしたような形をしています。形やサイズに明確な定義はありませんが、一般的には1口分ほどのお酒が入るものを指します。

・ぐい呑み

ぐい呑みは、猪口よりもサイズが大きくて深さもある酒器です。「ぐいっと飲める」ことから名づけられたように、1口でより多くのお酒を飲みたいときに適しています。

・グラス

グラスと言えば、一般的にガラス製の酒器を指します。飲み口が薄いものから厚いものまでさまざまで、好みの口あたりに合わせて選ぶのがおすすめです。また、ガラスは無味無臭のため、お酒の香りをダイレクトに楽しめます。

冷酒で楽しむなら、ワイングラスのように脚のあるものはグラスを利用するのもおすすめ。お酒の入っているグラスに直接触れずに飲めるため、日本酒の温度が上がりにくくなります。

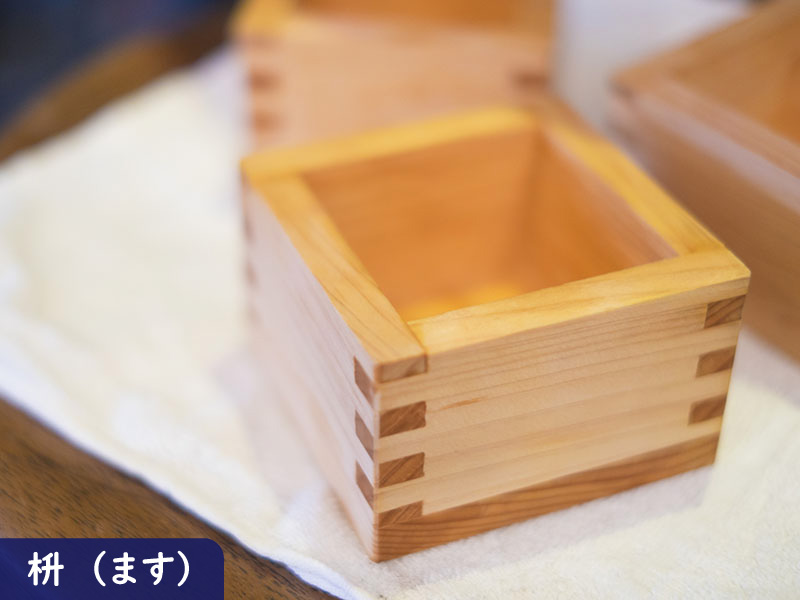

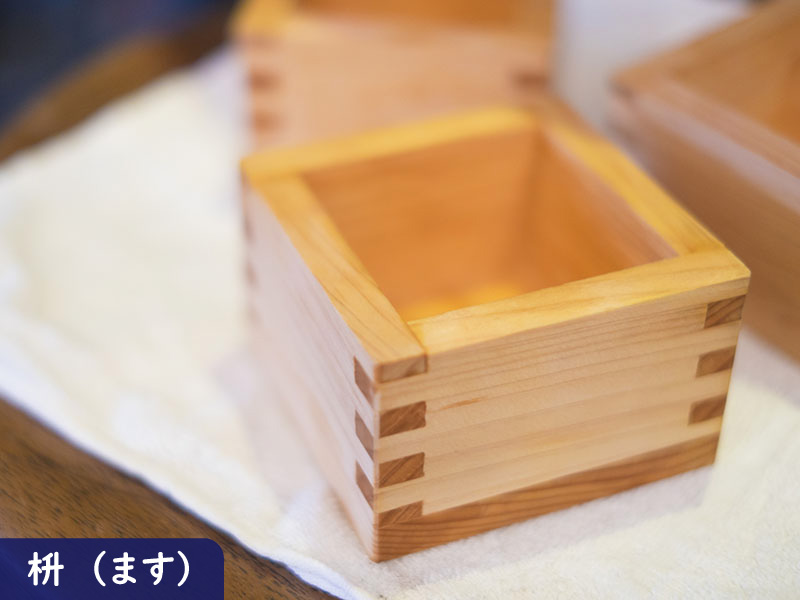

・枡 (ます)

枡には、木製の「木枡」と、樹脂にウレタン塗装などを施した「塗枡」があります。木枡は、自然素材ならではのあたたかみがあり、杉や檜などの香りを楽しめます。一方、塗枡は高級感があり、木枡と比べてお手入れがしやすい酒器です。

●酒器の選び方

酒器は、お酒の量や種類、シーンなどで使い分けましょう。酒器の選び方を紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

・お酒の量や種類で選ぶ

酒器は、単なる入れ物ではありません。お酒の量や種類に合わせて選ぶことで、お酒をより一層楽しめるようになります。お酒の量や種類で選ぶ方法を詳しくみていきましょう。

少しずつ飲みたいときは「おちょこ」

お酒を飲むペースがゆっくりな方には、おちょこがおすすめです。例えば、冷酒をぐい呑みで少しずつ飲むと、最初はきりっと冷えた適温でも、飲み終えるころには底の方が生ぬるくなってしまいます。おちょこなら冷たいうちに飲みきれるため、温度変化が少ない状態で楽しめます。

熟酒は「重厚感があるタイプ」

古酒や熟成酒などの熟酒は、香りが濃いため、重厚感があるおちょこやぐい呑みが適しています。酒器の見た目とお酒の香りや味が一致すると、より美味しく感じられるでしょう。

また、飲み口が厚い酒器は口あたりが優しいため、香りはそのままにまろやかな味わいになります。

芳醇な純米酒には「陶器」

陶器の酒器は昔ながらの和の雰囲気を持つため、芳醇な純米酒に適しています。冷酒は、キリッとした口あたりの「飲み口が薄いタイプ」、熱燗はお酒の香りと味に負けない「飲み口が厚いタイプ」など、お酒の温度に合わせて選ぶのもいいですね。

フルーティな吟醸酒には「飲み口が広いもの」

フルーツのような香りの吟醸酒には、飲み口が広い酒器がおすすめです。日本酒を注いだときの香りが広範囲に広がるため、香りをより一層楽しめます。

・お酒の温度で選ぶ

冷酒は、涼しげなデザインのガラス製の酒器、熱燗は重厚感がある陶器など、お酒の温度で選ぶのもよいでしょう。

冷酒ならワイングラスを使うのもいいですね。脚付きのワイングラスは、お酒の入っている部分に触れないので、日本酒の温度が上がりにくくなります。また、燗酒をじっくりと楽しみたい場合は、あらかじめ温めておいた陶器製の酒器を使うと温度が下がりにくくなるのでおすすめです。

・シーンで選ぶ

酒器はシーンで使い分けることが基本です。どのようなシーンでどの酒器を使うことが一般的なのか、詳しく見ていきましょう。

晩酌や家飲み

晩酌や家飲みでは、おちょこやぐい呑みを使うことが一般的です。徳利や片口にお酒を移し、自分のペースに合わせて注ぎながら日本酒を楽しんでください。また、お酒の温度、味わい、香り、合わせる料理などに合わせて素材を変えてみるのもよいでしょう。

神前結婚式

神前結婚式では、「三々九度の盃」を行います。三々九度の盃とは、大中小の盃が重ねられた酒器にお神酒を順番に注ぎ、それぞれのお酒を3回ずつ、合計9回飲む儀式のことです。

1杯目は新郎から新婦へ、2杯目は新婦から新郎へ、3杯目は再び新郎から新婦へと、飲む順番が決まっています。

宮中の祝い事で行われていた「三献の儀」が武家でも行われるようになり、その後に「三々九度の盃」として一般庶民へ広まりました。

●まとめ

日本酒の味や香り、見た目をより一層楽しみたい方は、酒器選びにもこだわってみてください。お酒の性質に適した酒器を選ぶと、香りや味など、そのお酒の良いところが際立ちます。

茨木酒造の「来楽」を試される際にも、今回ご紹介した酒器の選び方を参考にして、相性の良い酒器をセレクトしていただければと思います。

初心者向けの日本酒入門・実践編 日本酒の選び方から飲み方まで

明石の酒蔵、茨木酒造です。

「日本酒は飲めるけど、よくわからないのであまり買わない」「日本酒通じゃないので、何を選んだらいいのか分からない」そんな声を聞くことがあります。たしかに日本酒には長い歴史があり、奥の深い世界なので、ちょっとハードルが高く感じられるかもしれませんね。

そこで今回は、そんな日本酒の初心者のための日本酒入門・実践編をお送りします。日本酒の選び方が分からないという人のために、日本酒の知識ゼロでも、種類やラベルに記載された情報や、好みの味から日本酒を選ぶ方法などをご紹介。日本酒の種類と料理との組み合わせもご提案します。最後に、茨木酒造のラインナップの中でも、特に日本酒に馴染のない方におすすめの銘柄をご紹介しますので、こちらもぜひチェックしてみてください。

奥深く難しそうな日本酒の世界。まずは第一歩として、日本酒と出会い、その魅力を味わうことから始めましょう!

目次

●知識がなくても日本酒を選び、楽しもう

・日本人の生活になくてはならないお酒・日本酒

・海外では日本酒がブーム

●ラベル情報から日本酒を選んでみよう

・精米歩合

・日本酒度

●初心者向け おすすめの日本酒

・甘いお酒が好きなら純米酒を

・飲みやすいお酒なら純米吟醸酒を

・強いお酒が苦手ならアルコール度数が低いお酒を

●日本酒と料理のマリアージュを楽しむ

・純米系にはこってりした料理を

・本醸造系はどの料理にも合う

・吟醸系はあっさりした料理を

●まとめ

●知識がなくても日本酒を選び、楽しもう

・日本人の生活になくてはならないお酒・日本酒

日本酒は「強いお酒」のイメージがあるせいか、お酒の弱い人は敬遠するケースが多いようです。また、日本酒の知識やうんちくなどに奥深さを感じて、容易に踏み入れてはいけない「通の世界」と思っている人も少なくありません。お正月など、特別な日に飲むお酒というイメージをもつ人も多いようです。

しかし、もともと日本酒は、晩酌など日常的に飲まれていたお酒。かつては、台所には必ず日本酒の一升瓶が置かれているなど、日本人の生活になくてはならない最も身近なお酒だったのです。

・海外では日本酒がブーム

最近では世界的な和食ブームの影響もあり、日本酒の海外への輸出量は右肩上がりに増加しています。パリや香港など世界主要都市のレストランでも、日本酒を扱う店が増え、海外セレブや世界の名だたるシェフの間でも日本酒はブーム…そんな話を聞けば、これまで日本酒に縁のなかった人も、少し興味が魅かれるのではないでしょうか。

「日本酒の世界に興味はあるけれど、どう飲んでいいのか分からない」。そんな人のために、知識がなくてもすぐに実践できる、日本酒の選び方や楽しみ方をこれから具体的に紹介していきます。

●ラベル情報から日本酒を選んでみよう

日本酒には、さまざまな銘柄があり、また、一つの銘柄から、いくつもの種類のお酒が出ていることもあります。これも、日本酒を複雑にしている要因かもしれません。

しかし、知識がなくても、「純米酒」「本醸造酒」「吟醸酒」といった日本酒の種類から味と香りの特徴をうかがい知ることができます。

また、日本酒のラベルに記載された情報から、甘口か辛口、コクがあるのかスッキリしているのか、ある程度味をイメージして選ぶこともできます。ラベルに記載されている「精米歩合」と「日本酒度」に注目してください。

・精米歩合

精米歩合とは、精米(玄米から表層部を削る)して、残った部分を%で表したもの。米の外側部分である脂質やタンパク質は酒の雑味の原因。それらを削る(日本酒業界では磨くといいます)ことで雑味を取り除きます。精米歩合は日本酒の味と香りに大きく影響するといわれています。精米歩合の数字が低いほど、雑味が少なくクリアな味と覚えておきましょう。

・日本酒度

甘辛度を知るための目安。水の比重をゼロとした時の酒の比重を数値化したものです。日本酒度のマイナスの数字が大きいほど甘く濃醇。プラスの数字が大きいほど淡麗で辛い傾向があります。

●初心者向け おすすめの日本酒

たくさんの種類の日本酒から一つを選ぶのは至難の業。そこで、それぞれの好みやニーズから、合いそうな種類の日本酒を紹介していきましょう。

・甘いお酒が好きなら純米酒を

辛いお酒が苦手な人、甘いカクテルなどを好む人には、甘口の純米酒がおすすめです。純米酒は、米と米麹と水だけで造られたお酒。米のうまみとふくよかな香りを楽しめます。ラベルの日本酒度がマイナスのお酒は甘口になります。

・飲みやすいお酒なら純米吟醸酒を

飲みやすさを求めるなら、甘辛度が中程度の純米吟醸酒がおすすめ。純米吟醸酒は、精米歩合が60%以下の米を原料に、低温でじっくり発酵させて造られます。「吟醸香」という華やかでフルーティーな香りが特徴。味は芳醇かつキレがあります。日本酒度は±0.0~+2.0ぐらいが目安です。

・強いお酒が苦手ならアルコール度数が低いお酒を

普段アルコール度数が低いお酒を飲んでいる人には、アルコール度数の低い日本酒をおすすめします。日本酒の多くはアルコール度数が15度前後ですが、近頃では、10度程度の日本酒も造られるようになりました。スッキリとした飲み口のものが多いので、アルコールを飲みなれない人も楽しめるでしょう。

●日本酒と料理のマリアージュを楽しむ

日本酒を製造法で分類すると、ビールやワインと同じ醸造酒(原料を酵母で発酵させた酒)になります。醸造酒の魅力は、料理と合わせて楽しめること。日本酒に馴染みの薄い人も、料理と組み合わせることでその魅力を堪能できます。

・純米系にはこってりした料理を

純米酒は、白いご飯と同じように考えていいでしょう。つまり、白いご飯に合うおかずは、純米系の日本酒にぴったり。こってり、しっかりした味付けの料理を選びましょう。

:煮物、魚の煮つけ、バターを使った料理など

・本醸造系はどの料理にも合う

すっきりとした端麗辛口が特徴の本醸造酒。実は、どの料理とも合うオールラウンドプレーヤーです。塩辛い味付けと淡麗辛口の相乗効果は絶妙なバランスに。また、脂っこい料理のうまみも引き出してくれます。

:茶碗蒸し、冷奴、天ぷら、焼き鳥など

・吟醸系はあっさりした料理を

フルーティーな吟醸香とさわやかな味わいが魅力の吟醸酒。こちらは、濃い味付けの料理と合わせると、その魅力が損なわれてしまいます。あっさりとした味付けの料理を選びましょう。素材の味を活かした淡白なおつまみと共に、あるいは、食前酒・食後酒としてじっくり味わいましょう。

:刺身、魚の塩焼き、板わさなど

●まとめ

今回は初心者向けの日本酒入門・実践編をお送りしました。日本酒の知識がなくても、種類やラベルの情報からざっくりとその味を想像することはできます。

本記事でおすすめした日本酒の選び方や飲み方を参考に、ぜひ日本酒を自分で選び、料理と組み合わせて味わってみてください。飲んでいくうちに、だんだんと自分の好きな日本酒が分かるようになり、日本酒についての知識も増えていくでしょう。

日本酒を好きになるということは、食や知識が豊かになることでもあります。では、楽しい日本酒ライフをお楽しみください!

日本酒初心者にもオススメ♪茨木酒造のオンラインショップはこちら

ご購入はこちら

これを読めば茨木酒造のすべてがわかる!

明石の酒蔵、茨木酒造です。

茨木酒造がある兵庫県明石市は、かつて「西灘」と呼ばれた江戸時代からの酒どころであったことをご存じでしょうか。今回は、その歴史からはじまり、西灘の最盛期の名残を留める当蔵・茨木酒造について丸ごとご紹介していきます。

酒蔵や地酒といえば、どんな人が作っているのかと気になるもの。僭越ながら、当蔵の9代目杜氏・茨木幹人の人となり、そしてこだわりの酒造りや設備、代表銘柄「来楽」についての情報も合わせてお伝えしていきます。

地域に開かれた酒蔵として地域の皆さんとののかかわりも大切にしています。そんな私たちの取り組みも多くの方に知っていただければと思います。

これを読めば、茨木酒造のことがよ~く分かる、そんな記事になっています。明石の酒造りの歴史や明石の地酒、当蔵に興味のある方は、ぜひ読んでみてください!

目次

●江戸時代からの酒どころ「西灘」

●茨木酒造 歴史が息づく酒蔵

●研鑽を続ける9代目杜氏・茨木幹人

・醸造学を学び、修行の後独立

・こだわりは昔ながらの酒造り

・杜氏考案! こだわりの設備

●茨木酒造の酒と「来楽」

・代表銘柄「来楽」の名前の由来

・昔ながらの手造りの酒「来楽」は種類も豊富

・花酵母を使った「来楽 花乃蔵」

・受賞歴

・地域との連携で酒造り

●地域とのつながりを大切に 酒蔵イベントの案内

・来楽仕込みの会

・酒蔵寄席

・奈良漬の会

・蔵開き

・有料新酒試飲会

・フリースペースとしての利用も可能

●まとめ

●江戸時代からの酒どころ「西灘」

茨木酒造がある兵庫県明石市の西部は、300年以上前から酒造りが行なわれてきました。

江戸時代の初期、江井島の卜部八兵衛(うらべはちべえ)が、藩主の許可を得て醸造を始めたのが、明石の酒造りのはじまりといわれています。

東の酒どころである神戸の「灘」に対して、明石市西部は「西灘」と呼ばれています。播磨平野でとれた米と名水で仕込まれた日本酒は、その味と香りが評判に。このあたりは参勤交代の順路でもあったため、多くの往来・交易があったといわれています。そのため、明治時代の最盛期には、60軒ほどの酒蔵がありましたが、現在は6軒が残っています。

明石で酒造りが盛んになった理由は、高僧・行基(ぎょうき)が掘り当てたという井戸水など、良質な水が豊富なこと。播磨地方で作られる上質な「酒米(谷米)」。そして、冬に厳しい寒風が吹く「風土」―と、酒造りに欠かせない要素が揃っていたからだといわれています。それらの要素に、酒蔵ごとに伝承された杜氏の技術が組み合わさることで、西灘にはさまざまな名酒が誕生しました。

●茨木酒造 歴史が息づく酒蔵

茨木酒造は、西灘に現存する6軒の酒蔵の一つ。創業は、江戸末期の嘉永元年(1848年)です。兵庫県登録有形文化財に指定された酒蔵が、最盛期の西灘の面影を留めています。

この建物は趣だけでなく、酒造りに最適とされる「気温が低く風通しのよい」条件を満たした「北流れ」という造りになっています。南北に短く、東西に長い。夏の強い日差しを遮るために、南側は土壁。北側は、冬の寒風が入りやすくなっており、伝統的な酒蔵ならではの機能的な造りになっているのです。

●研鑽を続ける9代目杜氏・茨木幹人

・醸造学を学び、修行の後、独立

現在杜氏を務める茨木幹人は9代目です。東京農大で醸造学を学び、丹波杜氏に2年間修業をして独り立ち。現在も、先代や播磨の先輩杜氏たちから酒造りの技術を学びながら、研鑽を続けています。

・こだわりは昔ながらの酒造り

来楽の銘柄は、兵庫県の代表的な酒造好適米であり、全国的にも高い評価を得ている「山田錦」を中心に、「五百万石」「兵庫北錦」など100%兵庫県産の酒造好適米を使って酒造りを行っています。

酒米には、粒の中心に「心白(しんぱく)」という白く濁った部分があります。山田錦の心白は、でんぷんが柔らかく結合しているので菌が繁殖しやすく、良質の麹ができます。だから、山田錦でお酒を造ることにこだわっているのです。

茨木酒造は、米洗い・麹造り・発酵管理だけでなく、瓶詰からラベル貼りまで、すべてを杜氏と蔵人の手で行なう一元管理体制です。仕込みのタンクも小さく、品質向上を心がけながら、ひたすらに連綿と受け継がれた昔ながらの酒造りを守り続けています。

年間醸造量は、200~250石。1石は一升瓶100本ですから、一升瓶換算すると20,000~25,000本くらいになります。大手酒造メーカーの瓶詰ラインなら、3時間くらいで詰め終わる量の日本酒を当蔵では半年かけて造っているのです。

・杜氏考案!こだわりの設備

杜氏・茨木幹人のこだわりは、酒造りだけにとどまりません。設備や機械にも、さまざまなこだわりがあります。

多くの蔵で、瓶貯蔵で使われている冷蔵設備を麹室(こうじむろ)に転用。麹を製造するための温室である麹室は、木造が一般的。この設備を転用したことで、壁や床の清掃がしやすく、清潔な状態を保てるようになりました。

また、酒袋でもろみを搾って酒粕と酒に分ける「上槽(じょうそう)」にもこだわりが。

一般的に、上槽に使われるのは連続式自動ろ過圧搾機という機械。もろみを圧搾機に通して、酒粕と酒を分けます。茨木酒造は2017年に圧搾機を新調、臭いが吸着しない素材を使った圧搾機を探し出し、採用しています。

●茨木酒造の酒と「来楽」

・代表銘柄「来楽」の名前の由来

茨木酒造の代表銘柄は「来楽」。

中国の思想家・孔子による論語の一節「朋あり 遠方より来たる また楽しからずや」に由来した名前です。「人生の最高の楽しみは、友と酒を酌み交わし語り合うこと」という意味で、その酒席にふさわしい酒として名付けられました。また、「来楽」は、裏からも表からも同じに見える左右対称文字。「裏表がない」縁起のいい名前です。

・昔ながらの手造りの酒「来楽」は種類も豊富

来楽は、兵庫県を代表する酒造好適米である山田錦と名水を使い、170年の伝統に培われた技術によって造られています。

市内の料理店から「地元の白身に合う定番の上質な酒を」という声に応えた「来楽 純米吟醸」をはじめとする「日本酒 定番」シリーズ。精米歩合によってさまざまな香りが楽しめる「山田錦」シリーズ。上品で華やかな香り、贈答品としても喜ばれる「日本酒 極上」シリーズ、そして「生原酒」など、公式サイトではカテゴリーに分けて数種類ずつ紹介しています。気になるカテゴリーの中から、お好みの商品をお選びください。

・花酵母を使った「来楽 花乃蔵」

国内で唯一発酵・醸造専門の学科がある東京農業大学。そこで学んだ杜氏・茨木幹人は、花酵母研究会に所属しています。

現在では、そこでの学びを活かして、花から分離した酵母を使った日本酒も造っています。

アベリアや月下美人などの花酵母を使った「来楽 花乃蔵」シリーズは、フルーティーな香りでワインのように楽しめるお酒。日本酒が苦手な人でも飲みやすいと、女性を中心に人気があります。

・受賞歴

来楽 大吟醸35 2015年全国新酒鑑評会金賞受賞

・地域との連携で酒造り

茨木酒造では、地域社会と連携してさまざまな新商品を生み出しています。

「まるの輪」

兵庫県篠山市にある小さな集落「丸山」に集まる人たちと、さらにその輪が広がることを願って造り始めたお酒。

「う米ぜ!」

兵庫県立大学先端食科学研究センターの教員・学生の皆さんと製造したお酒。

これからも茨木酒造は、地域社会や地域の未来を担う学生さんに対して、米からの日本酒造りを通して、さまざまな役割を果たしていきたいと考えています。

●地域とのつながりを大切に 酒蔵イベントの案内

茨木酒造は、地域とのつながりを重視してさまざまなイベントを企画・開催しています。

※開催日時については、HPの新着情報などでご確認ください。

・来楽仕込みの会

酒米の田植えから稲刈り、仕込み、酒搾りまで、日本酒造りを体験してもらえます。酒造りを、酒米栽培から体験してもらうことで、さらに日本酒を楽しんでもらえるようになりました。

・酒蔵寄席

平成20年に兵庫県登録有形文化財に指定された風情のある空間で地域の方に楽しんでもらおうと、桂三若さんなど落語家さんを招いて「酒蔵寄席」を春と秋の年に2回開催。記念の会には大御所も登場して、喜んでもらいました。

・奈良漬の会

塩漬けしていたウリに酒粕と砂糖を混ぜて、それを参加者自身が漬ける会です。約3カ月漬けて出来上がり。毎年200樽ほどの奈良漬を漬けています。「この奈良漬しか食べない」と言う参加者がいるほどの出来栄えです(7月頃に開催)。

・蔵開き

毎年春と秋には、蔵開きを開催していす。風情溢れる空間で美味しい料理とお酒を楽しむひとときは格別…と、毎回ご好評をいただいております。

・有料新酒試飲会

毎年11月~3月末、新酒試飲会を開催しています。平成20年に兵庫県登録有形文化財に指定された酒蔵で、お酒の豆知識を学び、新酒を味わいます。

プログラム

・杜氏・茨木幹人が蔵案内を務める酒造見学

・日本酒ミニ講座(山田錦に関する豆知識、酒造りの工程説明、蔵の設備や機器の説明、日本酒の種類を説明)

・新酒の試飲会

〇期間/11月~3月末までの土日祝(但し、12月を除く)

○時間/開始13:00、終了15:00

○料金/1人1,000円(新酒の試飲)

※予算に合わせて料理を追加することもできます。

受付は10名以上から。要予約。詳細はお問い合わせください。

・フリースペースとしての利用も可能

兵庫県登録有形文化財に指定された伝統的な酒蔵を使って、「その場でお酒が飲める」「イベントが開催できる」など、自由度の高いフリースペースをご利用いただけます。ご利用希望の方はお問い合わせください。

●まとめ

兵庫県明石市は、300年以上昔からの酒どころ。その歴史を担う酒蔵の一つが茨木酒造です。山田錦を中心とする品質の良い酒米と名水、そして酒蔵の伝統を継承した9代目杜氏の技からバランスのいい日本酒が生まれます。

今回は、杜氏の酒造りと設備についてのこだわりや、代表銘柄・来楽の魅力など、茨木酒造にまつわるすべてをご紹介しました。明石の自然と風土、そして地域の人々とつながりながら成長する茨木酒造を、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

茨木酒造の日本酒はオンラインショップで購入できます

ご購入はこちら

しぼりたて・ひやおろし・あらばしり 知っているようで知らない日本酒用語 その2

明石の酒蔵、茨木酒造です。

日本酒の酒瓶を手に取ったとき、「しぼりたて」「ひやおろし」「あらばしり」などとラベルが貼られているのを見たことはありませんか?これは、日本酒の出荷時期や製法を表す言葉。

日本酒が好きな方には、これらの日本酒用語について確認しておくことをおすすめします。言葉の意味を知ることで、日本酒の奥深さを感じられ、日々の晩酌や家飲みがより楽しくなりますよ。

日本酒は、同じ銘柄でも出荷時期や製法によって味わいや香りが異なります。ご自身の好みにマッチした日本酒を選びたい方は、「しぼりたて」「ひやおろし」「あらばしり」の3つの用語を確認しておきましょう。

目次

●日本酒用語を解説する前に「新酒」についてチェック!

・新酒の定義

・新酒の特徴

●出荷時期や製法で味が違う!新酒の製造方法に関する用語3つ

・しぼりたて

・ひやおろし

・あらばしり

●まとめ

●日本酒用語を解説する前に「新酒」についてチェック!

日本酒の「しぼりたて」、「ひやおろし」、「あらばしり」について解説する前に、まずは新酒の定義と特徴をお伝えする必要があります。新酒とは、どのようなお酒なのか詳しく見ていきましょう。

・新酒の定義

新酒の定義は、広義と狭義で異なります。まずは、広義における新酒から詳しく見ていきましょう。

日本酒の酒造年度では、毎年7/1~翌年6/30まで1醸造年としてカウントします。広義での新酒は、酒造年度に造られて販売されているお酒のこと。例えば、8/30に造られたお酒が10/1日に店頭に並んだ場合、翌年6/30までは新酒の扱いとなります。しかし、翌年7/1を超えると「古酒」の扱いとなるのです。

新米が古米の扱いになるのと同じようなものと考えてよいでしょう。

続いて、狭義での新酒についてご紹介します。

狭義での新酒は、その年に造られた新米で造ったお酒のことです。また、原料玄米を生産年度の12/31までに容器に入れる、あるいは包装することも、新酒と呼ぶための条件となっています。

・新酒の特徴

秋から冬にかけて出回っている新酒は、狭義における新酒です。甘味と酸味のバランスが絶妙で、フルーティなテイストの中にフレッシュさを感じられます。多くの人に親しまれている新酒と言えば、この狭義における新酒を指します。

●出荷時期や製法で味が違う!新酒の製造方法に関する用語3つ

新酒は、出荷時期や製法によって味や風味が異なります。「この季節に出荷された新酒が一番おいしい」といった明確な基準はありません。出荷時期や製法によって異なる新酒を飲み比べて、お気に入りの1杯を見つけてみてはいかがでしょうか。

それでは、新酒の製法に関する用語について、詳しく見ていきましょう。

・しぼりたて

日本酒の多くは冬に製造されます。製造の後半には、アルコール発酵した醪(もろみ)を「酒」と「粕(かす)」に分ける「搾り」を行います。この「搾り」という作業は、「あげふね」、「上槽」、「槽がけ」と呼ぶこともあります。そして、出荷前は熱湯に浸す工程を2回くり返しますが、「生酒」はこの工程を一切行いません。

生酒の中でも11月~3月にかけて出荷されるものを「しぼりたて」といいます。ただし、この「しぼりたて」には明確な定義はなく、蔵元によって呼び方が変わります。しぼりたては、原料のお米の味をわずかに感じられつつも、フルーティでフレッシュな味わいを楽しめる逸品です。

火を入れると、タンパク質の変性、ビタミンの破壊など、栄養バランスが変化するため、風味や味が損なわれる場合があります。しぼりたては火入れしていないため、日本酒本来の味わいを楽しめるのです。

・ひやおろし

ひやおろしとは、本来2回の火入れを行うところ、2回目の火入れを行わずに出荷するお酒のことです。冬に製造した日本酒を春以降まで保存する場合に火入れを行います。そして、貯蔵庫と外気温が同程度になる秋頃に出荷されます。

ひやおろしは、火入れを一度行った上で、貯蔵庫で保存するため、熟成されていることが特徴です。しぼりたてがフレッシュで爽快な味わいであるのに対し、ひやおろしは味に丸みがあります。

また、同じ秋に出荷されるひやおろしの中でも、9月と11月では味わいが異なります。11月に出荷されるひやおろしの方が濃厚な味わいを楽しめるでしょう。もちろん、銘柄によって味わいが異なるため、いくつか飲み比べてみるのがおすすめです!

・あらばしり

あらばしりとは、醪を酒と粕に分ける工程で、最初に出てくる酒のことです。搾りはじめのため、微炭酸が特徴で、ほかの製法と比べて軽快な味わいに仕上がります。また、アルコール度数は比較的低いため、初めて日本酒に挑戦する方におすすめです。

ちなみに、あらばしりの次に出てくるお酒を「中汲み」といい、味と香りのバランスが良い最も美味なところといわれています。そして、最後に圧力をかけて絞り切ったときに出るのが「責め」です。浮遊物が混ざることで雑味があるものの、アルコール度数が比較的高く、濃厚な味わいになります。

●まとめ

日本酒の「しぼりたて」「ひやおろし」「あらばしり」についてご紹介しました。フレッシュなしぼりたては冷酒、濃厚な味わいのひやおろしは熱燗など、種類に合わせて飲み方を変えるのもおすすめです。

日本酒を選ぶときは、火入れの回数や絞りはじめかどうかなどをぜひ確認してみてください。こうした出荷時期や製法による味わいの違いを楽しめるようになれば、きっとますます日本酒の魅力にハマりますよ!

あなた好みの日本酒が見つかるかも!?茨木酒造のオンラインショップ

ご購入はこちら

生酛・山廃酛・速醸酛 知っているようで知らない日本酒用語 その1

明石の酒蔵、茨木酒造です。

日本酒は米から作られていることは知っているけれど、具体的にどうやってつくられているのかよく知らないという方は多いのではないでしょうか。

実は、日本酒の製造方法は3つあります。共通点は「アルコールを生産する酵母菌を増やしつつ、有害な雑菌の繁殖を抑える」ということ。また、製造方法によって日本酒の味のテイストが異なるため、日本酒ファンの方にはぜひ飲み比べてみていただきたいところです。

今回は、日本酒の製造方法の種類と、製造方法による味わいの違いやそれぞれの特徴について詳しくご紹介します。これを読めば、日本酒を選ぶときのヒントにもなりますよ。「日本酒ってどんなふうにつくられているんだろう?」「つくり方によって味にどんな違いが出るのだろう」など、疑問をお持ちの方は、ぜひ参考にしてください。

目次

●日本酒の製造方法

●生酛とは

●山廃酛とは

●生酛と山廃元の違い

●速醸酛

●茨木酒造の日本酒の製造方法は?

●まとめ

●日本酒の製造方法

日本酒の製造には、アルコールを生産する酵母菌を増殖させる必要があります。しかし、酵母菌が増殖する環境では、有害な雑菌まで繁殖してしまいます。そのため、日本酒を作るときは、仕込みに使う原料の約1割弱に相当する米と米麹、水だけを小さなタンクに入れ、酵母菌を増殖させてから大きなタンクに移します。これにより、有害な雑菌の増殖を抑えつつ、酵母菌を増やせるのです。

この工程のことを「酛」といいます。「生酛」と「山廃酛」、「速醸酛」の3つの方法があります。これら3つの特徴やそれぞれの違いについて詳しくみていきましょう。

●生酛とは

生酛(きもと)とは、生酛系酒母の作用で有害な雑菌を排除し、アルコール発酵を促す製造方法。酒の製造方法の中では最も歴史が古く、明治時代の中期まではこの方法が主流でした。生酛造りでは、自然の乳酸菌から乳酸を培養させるために、米と米麹を、櫂(かい)という道具ですり潰してドロドロにする「山卸し」という作業を行います。大変な重労働ですが、これにより、天然の乳酸菌を育成して乳酸を作り、アルコール発酵を促します。これに1か月かかります。またそうした作業の中で「蔵付き・家付き」と呼ばれる、醸造場に長年住みついてきた酵母を取り込むため、日本酒にその蔵の独自の味わいが生まれると言われています。

しかし、生酛は有害な雑菌が増えることで腐ってしまうケースが少なくありません。時間をかけて製造したお酒が腐ってしまえば、全て造り直すことになります。そのため、当時の酒造りの職人たちは、大きな労力をかけてお酒を造っていたんですね。

生酛造りは時間と手間がかかるため、日本酒の製造方法において少数派となっていますが、この製法にこだわって日本酒造りをしている蔵もあります。

●山廃酛とは

山廃酛とは、生酛と同じく乳酸菌を育てる流れでアルコール発酵を促す製造方法。生酛とは違い、「山卸し」は行いません。「山卸しという工程を廃する」、略して「山廃」というわけです。

山卸しを行わずにアルコール発酵を行えるのか疑問に思うかもしれません。山廃酛では、「麹」の力によって米のでんぷんが糖に変わり、糖が酵母に働きかけることでアルコール発酵を促します。

酒造好適米の登場、精米機の機能向上、でんぷんを糖に変える働きが強い麹菌の発見など、複数の要因で山卸しが不要になったと考えられています。

●生酛と山廃酛の違い

生酛との違いは、山卸しを行うかどうかのみ。酒質は、生酛と同じく複雑な味わいのものが多くなります。いずれも手間と時間がかかるため、酒造りの中では少数派です。

なお、山卸しすると、「酒母に含まれる成分が均一になることで、より良い日本酒を造れる」という意見があるため、生酛にこだわる蔵元も中にはあります。しかし、一方で、山卸しすると「酒母内の環境に問題が起きて味や香りに支障をきたす」という意見もあります。

こうしたことからもわかる通り、日本酒造りに正解はなく、それぞれの蔵元が自らの信念を貫きつつ、より良い日本酒の製造を目指しているのです。

●速醸酛

速醸酛(そくじょうもと)は、乳酸を添加してアルコール発酵を促す製造方法です。乳酸を添加すると、酸性度が高まることで有害な雑菌の繁殖を抑えられます。酵母菌は酸性度が高い環境でも増殖可能なため、安全にアルコール発酵できます。

速醸酛の可能性を見出したのは、明治時代に生きた岸五郎と呼ばれる人物。水や酵母の培養の研究を続け、科学的見地に基づいた酒造りを可能にしました。また、乳酸を添加することで有害な雑菌の増殖を抑えつつ、酵母を増殖できることを発見しました。この段階では、速醸酛は完成していません。

速醸酛を完成させたのは、醸造試験所(現在の独立行政法人酒類総合研究所)に在籍していた江田鎌治郎氏です。江田氏は、有害な雑菌の増殖を抑えるには、酸性の環境を作り出すことが必要だと解明し、速醸酛を確立させました。

日本酒のラベルには、製造方法が記載されています。現在では、速醸酛が一般的な製造方法のため、速醸酛で作られたお酒にはその旨が記載されていません。「生酛」、「山廃」は、そのようにラベルに記載されています。

それぞれ味わいが異なるため、日本酒をより深く理解したい、色々なタイプを試してみたいという方は覚えておくとよいでしょう。

●茨木酒造の日本酒の製造方法は?

当蔵では基本、「速醸酛」での酒造りを行っています。しかし、兵庫県篠山市にある小さな集落「丸山」で作られた無農薬・無化学肥料で育ったお米を使った「まるの輪」(http://marunowa.jp/)は生酛のスタイル。

また、2021年3月に誕生したアーティストの和気優さんとのコラボ清酒「和氣」は山廃酛での酒造りです。

■YouTube茨木酒造 来楽チャンネル

◆兵庫県明石市の酒蔵「茨木酒造」と歌手の和気優さんのオリジナルコラボ・清酒「和氣」が完成!完成記念ライブ開催!

製品の個性や、スタイルに合わせて様々な手法で酒造りに取り組んでいます。

●まとめ

日本酒の製造方法についてお伝えしました。日本酒の製造にはアルコール発酵が欠かせません。しかし、アルコール発酵に必要な酵母を増やすときには、有害な雑菌まで増えてしまう恐れがあります。もし、有害な雑菌まで増えてしまえば、酒そのものが腐ってしまいます。生酛は伝統的な製造方法ですが、腐造になるケースが少なくありませんでした。現代では、主に速醸酛が用いられており、腐造になる心配はほとんどなくなっています。

一般に生酛・山廃酛は、しっかりとした深みとコクのある濃厚な飲み口の日本酒になり、速醸酛は淡麗タイプのすっきりした飲み口の日本酒になると言われています。

日本酒の好みは人それぞれ。どちらが優れているというわけではありません。さまざまな製造方法の日本酒を飲み比べて、それぞれの個性を楽しめるのも日本酒の面白いところです。

あなた好みの日本酒を見つけるために、製造方法に注目して日本酒を選んでみるのもよいのではないでしょうか。

あなた好みの日本酒が見つかるかも!?茨木酒造のオンラインショップ

ご購入はこちら

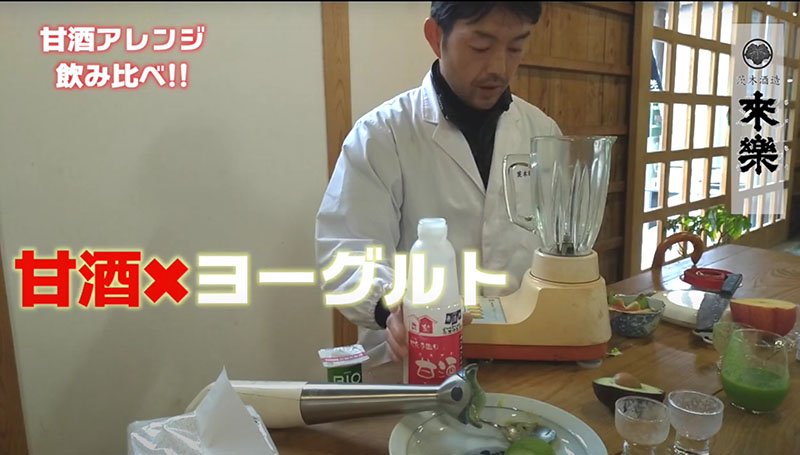

甘酒でスムージーづくり 酒蔵のオススメアレンジをランキングで発表

明石の酒蔵、茨木酒造です。

当社では米と麹だけで作った安心・安全・ノンアルコールの甘酒造りを行っています。甘酒は健康や美容にもよく、赤ちゃんからお年寄りまで楽しんでいただけるノンアルコールドリンクです。

もちろん、甘酒はそのまま飲んでもおいしいのですが、少し甘すぎるかなと感じる方や、続けて飲むと飽きてきそうだなんて思われる方も中にはいらっしゃるかもしれませんね。

そこで、今回は杜氏イチオシの甘酒を使ったアレンジスムージーをご紹介。甘酒に合う食材や配合率を実際に試してスコアをつけてみました!定番から意外な組み合わせまでを幅広く検証しています。

そのまま飲むだけでなく色んなアレンジを楽しめる甘酒。ぜひ、気になる組み合わせがあれば、ぜひ試してみてくださいね!

目次

●今回アレンジで使う甘酒の特徴

●甘酒でスムージー!組み合わせラインナップ

・甘酒は基準の70点

・甘酒×豆乳(調整豆乳) 90点

・甘酒×いちごのスムージー 93点

・甘酒×バナナ×豆乳 95点

・甘酒×アボカド 85点

・甘酒×小松菜 点数つかず!

・甘酒×ヨーグルトは 95点

●甘酒のオススメアレンジの結論

●まとめ

●今回アレンジで使う甘酒の特徴

最初に、アレンジに使う甘酒の特徴から説明します。

甘酒には大きく分けて、下記のふたつがあります。

・酒粕を溶かした甘酒

・米麹をつかった甘酒

茨木酒造の甘酒は米麹でつくった甘酒です。安心・安全・ノンアルコールで赤ちゃんからお年寄りまで年齢を問わず楽しめます。

甘酒に使っているお米にはこだわっています。甘酒に使用するお米は「日本晴」という品種(品種限定ではない)。お米にも品質毎に等級があり1等か2等のランクの高い品質を選んで使用しています。しかも精米歩合は75%。スッキリした甘さに仕上がっています。日本の伝統的な麹の香りがする甘酒です。

麹を使ったお酒は甘く、糖度で言うと28度前後。具体的にいうと、砂糖を一切使わずに「みかんの缶詰に入っているシロップ位の甘さ」になります。もちろん、甘酒そのものの味でも楽しめるのですが、甘すぎるなと感じる人もいるようです。

一方で、牛乳や豆乳などで割って飲むと甘さが和らぎ、さらにおいしくなるという声もいただくので、甘さが気になる方には、これからご紹介するような方法でアレンジして飲んでいただくことをおすすめします。

それでは、甘酒のアレンジを試していきたいと思います。

●甘酒でスムージー!組み合わせラインナップ

・甘酒は基準の70点

甘酒だけでも美味しくいただけますが、分かりやすくするため甘酒だけ飲んだ場合の点数を70点とします。

それぞれのアレンジと比較してみましょう!

・甘酒×豆乳(調整豆乳) 90点

甘酒と豆乳は定番の組み合わせ。豆乳はキッコーマンの「調整豆乳(https://www.k-tounyu.jp/lineup/89/) 」を使いました!

配分は

甘酒6:豆乳4

甘酒7:豆乳3

がおすすめ。甘酒×豆乳はスムージーではありませんので、ミキサー不要で手軽に作れます。そのまま飲んでも、温めて飲んでも美味しくいただけます。実際にアレンジして飲んでみるとバニラシェイクのような味になりました。安定の美味しさです!

・甘酒×いちごのスムージー 93点

甘酒といちごをスムージーで混ぜます。甘酒といちごの配分は

甘酒5:いちご5

くらいがおすすめです!

実際に飲んでみると、いちごの爽やかさと甘酸っぱさがあって美味しいですね!豆乳より美味しいかも?ということで93点になりました!

・甘酒×バナナ×豆乳 95点

甘酒とバナナと豆乳を混ぜます。つくるときは、バナナを小さめにしてからミキサーに入れるのがコツ!配分は、

バナナ1:豆乳0.5:甘酒1

がおすすめ。バナナの割合が多すぎると粘り気が強くなってしまうため、豆乳と甘酒を多めに入れましょう。実際に飲んでみるとバナナシェイクみたいで美味しい!95点!

・甘酒×アボカド 85点

甘酒でグリーンスムージーを作ってみようと、アボカドと小松菜を野菜代表として用意しました!まずは甘酒×アボカドのアレンジから。

アボカドを潰して甘酒に加えてみると緑のペーストのような形状になりました。結果は…面白い味!例えると冷製ポタージュ!まるでビシソワーズです。

塩や胡椒をふってみると美味しいかもしれません。飲み物というよりは一品物のたまに食べたい料理という感じでした。甘酒×アボカドのアレンジの点数は85点!でも料理としては良い組み合わせです!

・甘酒×小松菜 点数つかず!

スムージーの定番ともいえる小松菜でも試してみました。悪くはありませんが、わざわざ作るほどのものではない…と個人的に思いました。

また、デパートのジュース屋さんでよく見かける組み合わせ「リンゴ×小松菜」に、甘酒加えてみるというチャレンジも。但し、味はリンゴと小松菜のジュースという感じで、甘酒が加わることでの味覚の大きな変化は見られず。甘酒が加わった分、健康にはいいかもしれません。残念ながら小松菜では点数がつかないという結果になりました。

・甘酒×ヨーグルトは95点

最後は甘酒とプレーンヨーグルト(砂糖不使用)の組み合わせです。混ぜてみると甘酒の甘味が感じられます。こちらはミキサーを使わず入れて混ぜるだけで、簡単に作れます。配分は

甘酒100cc:ヨーグルト75g

飲んでみると、これは美味しい!お気に入りです。この組み合わせ、実は既存のお客様も実際にしているアレンジのようで好評です。

試しに苺も入れてみました。こちらも美味しい。

甘酒×ヨーグルト×苺のアレンジは96点!

●甘酒のオススメアレンジの結論

今回は、そのまま飲むだけでも美味しい甘酒を、豆乳や果物、野菜、ヨーグルトを組み合わせてアレンジしてみました。甘酒だけで飲む場合を基準点・70点として様々なアレンジごとにスコアを付けています。

それでは、今回の結果をまとめてみましょう。

・甘酒と豆乳:90点(配分:甘酒6:豆乳4または甘酒7:豆乳3)

・甘酒とイチゴ:93点(配分:甘酒5:いちご5)

・甘酒と豆乳とバナナ:95点(配分:甘酒1:豆乳0.5:バナナ1)

・甘酒とアボカド:85点(料理としては美味しい!冷製ポタージュみたいです)

・甘酒と小松菜とりんご(点数つかず!でも朝ご飯には良さそう!)

・甘酒とヨーグルト:95点(配分は甘酒100ccヨーグルト75g)

・甘酒とヨーグルトと苺:96点(最高得点!)

豆乳やヨーグルトなどの定番の組み合わせから、料理としては美味しいアボカド意外な組み合わせまで、甘酒は様々なアレンジができることがわかりました。甘酒飲んでみよう、甘酒生活を続けたいと思う方は、ぜひ自分なりのベストアレンジを見つけてみてください。

茨木酒造の杜氏・茨木幹人の主観ですが、皆さんの参考になれば幸いです。

●まとめ

甘酒は腸活や健康維持に良いというニュースをよく目にします。しかし、どうやって甘酒を飲めば良いのか、毎日だと飽きるのでは?と思う人も多かったのではないでしょうか。

甘酒だけでも十分美味しいのですが、アレンジしてスムージーにすると色んな栄養も一緒に摂れます。また、甘いのが苦手な方でも、美味しく飲んでいただけます。

変化にとんだ楽しみ方ができるので、子どもから大人まで飽きずに続けられるのも魅力ですね。普段から気軽に甘酒を生活に取り入れて、健康的な日々を目指しましょう。

■YouTubeチャンネル紹介

YouTube茨木酒造 来楽チャンネル

>>今回の記事のもととなった動画はこちら↓

◆甘酒オススメの飲み方◆お米と米麹だけで作ったノンアルコールの甘酒のオススメアレンジ法を実際飲み比べてご紹介します!腸活やファスティングにもピッタリ◎

アレンジレシピで使用した茨木酒造の甘酒がオンラインショップで購入できます

ご購入はこちら